Pascal Ruef est un artiste qui vit et travaille à Lille. La photographie, la vidéo, la sérigraphie et l'estampe numérique sont autant de techniques qu'il expérimente et pratique. Initialement, il découvre la photographie, alors argentique, grâce à son père. Par la suite plusieurs voyages en Asie et en Amérique du sud lui permettent de développer son regard et sa technique de façon autodidactique. Il se tourne ensuite vers la sérigraphie, l`estampe numérique et la vidéo. Sa recherche est dirigée vers le contraste, les formes abstraites présentes dans la nature, dans une démarche visant à révéler une écriture de la lumière où l'analogie et l'intuition opèrent en révélateur. Il recherche également l'instant décisif chère à Cartier Bresson ou la vie se condense et se fige à travers l'œilleton du viseur. Privilégiant le noir et blanc, il développe aujourd'hui des diptyques ( série dioptique) où deux images juxtaposées entrent en résonance, révélant des analogies formelles ou systémiques en reliant deux instantanés de vie. Il expose à présent dans différents lieux d'art ses travaux de différentes techniques, parfois mixes.

Balcons Cybernétiques

"Balcons cybernétiques" est une série d'estampes numériques axée sur la notion de modèle et de simulacre. « Ne lui donnerons nous pas, parce qu'il paraît ressembler, mais ne ressemble pas réellement, le nom de simulacre. » (Platon Le sophiste. 236c) Dans ‘Art et ordinateur' Abraham Moles caractérise l'art à l'ordinateur comme un art cybernétique de création artificielle dominé par la simulation : «Ces machines à manipuler la complexité traitent l'information selon certains modèles de simulation qui sont une sorte de ‘gedanken Experiment' matérialisé. La programmation des ordinateurs offre bien des similitudes avec le schéma du raisonnement cybernétique : ce dernier se base sur la découverte d'une analogie et lui impose un certain nombre de conditions restrictives avant de la considérer comme modèle pour une simulation effective…. C'est ici que la construction ‘artistique' à la machine prend son intérêt. La machine prétend en effet aborder l'œuvre d'art de toutes les façons possibles, et, chaque fois, en propose des simulacres, chacun caractéristique d'une conception différente de l'œuvre. Le degré de similitude y joue le rôle de l'ancienne valeur ‘Vérité'….. ».

Le simulacre c'est feindre de faire ce que l'on ne fait pas. Le simulacre remplace la réalité par une réalité différente qui semble se comporter de la même manière. Un simulacre d'exécution est un comportement semblable à celui d'une exécution mais ne représente pas une exécution réelle. Alors que la représentation d'une exécution par l'image relève de la simulation. Le simulacre met en jeu la mimésis au sens de l'imitation du comportement dans son déroulement ou ses accomplissements. Un tissu est un simulacre de toile d'araignée, tout comme la méthode de Monte Carlo est un simulacre du phénomène réel utilisant une simulation d'un phénomène aléatoire. L'astronomie de Ptolémée est un simulacre du mouvement des planètes. Le simulacre est un « Comme si » parfait. La cybernétique est le règne du simulacre.

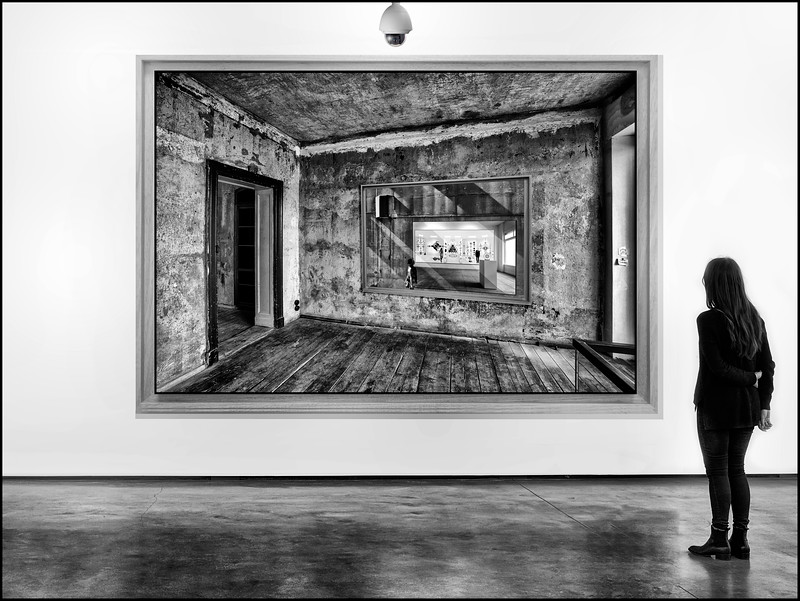

La séries des « Balcons cybernétiques » présente deux facettes d'une même œuvre, dans la première elle est modèle ou modélisation (image 1) dans la seconde (image2), de simulation elle devient simulacre. Ici le simulacre est celui d'une exposition n'ayant jamais eut lieu que dans cet espace d'émulation du réel qu'est l'art numérique simulant ici le white cube de l'art contemporain devenu la boite noire d'un circuit cyber-noétique opératoire. Ce circuit opère au feed-back de l'œuvre-système au regard de son processus de monstration.

Comme le dit Jean Baudrillard : « Il ne s'agit plus d'imitation, ni de redoublement, ni même de parodie. Il s'agit d'une substitution au réel des signes du réel, c'est à dire d'une opération de dissuasion de tout processus réel par son double opératoire, machine signalétique métastable, programmatique impeccable, qui offre tous les signes du réel et en court-circuite les péripéties. »

Le simulacre est une performance à tous les sens du terme, qui prend sa valeur dans son exécution même et tire son intérêt esthétique de son efficacité dans la similitude. L'esthétique du simulacre est une esthétique de la performance, une esthétique de l'acte, une esthétique de la relation entre l'œuvre et le spectateur. Il n'y a pas d'œuvre d'art, dirait Goodman, il n'y a que des objets qui fonctionnent comme des œuvres d'art. C'est le triomphe du simulacre.

Ces œuvres sont construites sur le mode du collage dans une démarche où les notions de pattern, de plan et de diagramme sont prépondérantes. Il s'agit d'un plan de machine abstraite incluant des symboles et des figures à caractères scientifiques, mathématiques, géométriques, métaphysiques, sacrés et spirituels issues de la noosphère. La noosphère, selon la pensée de Vladimir Vernadsky et Pierre Teilhard de Chardin, désigne la « sphère de la pensée humaine ». Le mot est dérivé des mots grecs νοῦς (noüs, « l'esprit ») et σφαῖρα (sphaira, « sphère »), par analogie lexicale avec « atmosphère » et « biosphère ». Intitulée "Noosystémes" ces œuvres fait apparaître la figure d'un «sujet cybernétique» mise en œuvre par le jeu des symboles et des opérations logiques qui l'anime. Ce «sujet cybernétique» nous confronte à notre devenir machine là où la figure du singe nous renvoie à notre origine animale.

Ce devenir machine reposant essentiellement sur des bases numériques, c'est un nouveau pythagorisme, dans lequel le nombre constitue l'essence et le principe des choses, qui semble se faire monde ou machine universelle aujourd'hui. En analogie directe avec des figures comme les mandalas tibétains ou les yantras indiens, cette frise diagrammatique révèle un ensemble de mondes comme autant de sphères en interaction. Différentes figures revisitées composent cet ensemble comme la « Tétraktys » pythagoricienne, l'arbre séphirotique de la Kabbale, ou encore le panopticon de Bentham figure qui réalise selon Foucault l'abstraction diagrammatique d'une société disciplinaire axée sur le contrôle social.

En 1936, Alan Turing a proposé le concept de machine universelle. Il montrait alors comment un système logique minimum permettait de déterminer toutes fonctions calculables. Ce travail, qui est à l'origine de l'ordinateur (votre PC n'est rien d'autre qu'une machine universelle de Turing finie), a donné lieu à la thèse de Church-Turing. Dans sa version de base, elle énonce que toute fonction calculable l'est par une machine de Turing. Cette thèse a été élargie dans ce que l'on qualifie de « version physique » selon laquelle une machine de Turing peut réaliser toute opération de traitement de l'information réalisable par un système physique. L'interprétation faible de cette thèse pose ainsi que tout système pouvant être décrit comme un automate peut être simulé par une machine de Turing. Selon l'interprétation forte, une machine de Turing universelle peut reproduire le comportement de tout système physique. De là la tentation cybernétique et transhumaniste de considérer l'humain comme un système physique reproductible.

Considérant le cybermonde dans toute son ambivalence, c'est à dire comme enfer et paradis, poison et antidote, la figure du mandala est interprétée dans cette œuvre comme le diagramme du monde digital devenu à la foi encyclopédie universelle et panopticon global. Cette dimension critique porte sur la notion de contrôle et de surveillance qu'implique l'électronique et le numérique. «Le Panopticon ne doit pas être compris comme un édifice onirique: c'est le diagramme d'un mécanisme de pouvoir ramené à sa forme idéale ; son fonctionnement, abstrait de tout obstacle, résistance ou frottement, peut bien être représenté comme un pur système architectural et optique : c'est en fait une figure de technologie politique.» (M. Foucault, Surveiller et punir).

(Les images exposées ici sont en ventes, imprimées sur dibond ou papier fine art sur demande.

Nombreux formats possibles.)